産学連携

MAST21 [Materials Strategy 21] 21世紀の材料戦略(産学連携にご興味ある方はこちらをご覧下さい)

プレスリリース

-

純酸素による炭化水素からの水素製造技術 酸素透過膜の長寿命化に成功

2010年1月5日(日経産業新聞) 知能デバイス材料学専攻の高村仁准教授らは、空気から酸素のみを分離するセラミックス膜により、メタンなどの炭化水素ガスから水素を製造する技術を開発しました。膜の高強度化、長寿命化により、水素を必要とするさまざまな応用範囲に用途が拡大します。 →詳細

- 球を周回する表面波で多種類のガスを検出できる高性能センサの基盤技術を確立

2010年1月4日(日本経済新聞)2010年1月1日(科学新聞)2009年12月16日(読売新聞、日刊工業新聞)12月20日(河北新報) -

東北大学未来科学技術共同研究センター(工学研究科材料システム工学専攻兼担)山中一司教授および凸版印刷株式会社のグループは、球の表面波の自然なコリメートビームに基づいて、これまでに世界で最もワイドレンジな水素ガスセンサの開発に成功していたが、このたび、水素に加えて多種類の有害・危険ガスセンサを手のひらサイズで実現し、環境と社会の安全と安心および天然ガス生産プロセスに貢献する基盤技術を確立した。本研究は、独立行政法人科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業の一環として行った。→詳細

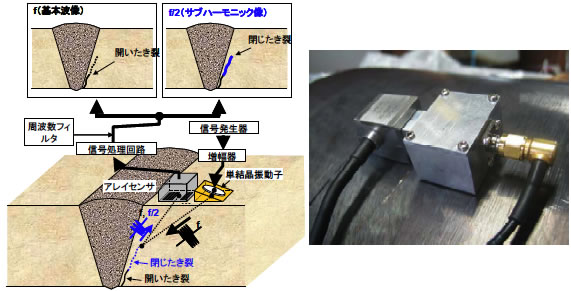

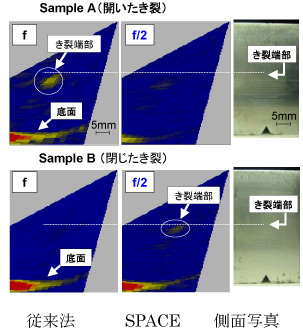

- 閉じたき裂の検出を可能にする超音波映像装置SPACEの開発

―疲労き裂や応力腐蝕割れで問題となっていた計測誤差を低減し原子力保全などに貢献―

2007年7月7日(河北新報)7月9日(日刊工業新聞)7月29日(読売新聞) -

東北大学未来科学技術共同研究センター山中一司教授、同産学官連携研究員小原良和氏、 工学研究科三原毅准教授は、原子力設備などの安全を確保する精密な超音波計測装置として、 き裂(ひび割れ)評価のためのサブハーモニックフェーズドアレイ SPACE(=Subharmonic Phased Array for Crack Evaluation) を開発した。CO2を排出しないため再注目されている原子力発電所において、 超音波探傷によるき裂の測定値に最大9mmもの誤差があることが過去に報じられた。 しかし閉じた疲労き裂に対しSPACEを用いると、従来法で15mm以上あった誤差を1mm以下に低減できた。 この技術は、原子力設備などの安全確保に必須のものとなる可能性があり、 技術の詳細は7月に米国で開催される定量的非破壊評価に関する国際会議で公開される。

【背景】

残留応力や酸化膜があると一度閉じるが、応力が作用すると進展するおそれがあるき裂がある。 超音波探傷法はき裂検査に有効だが、このようなき裂では十分な精度が出ない。 しかしこのようなき裂は独特の共振を示し、入射超音波の周波数がその倍の周波数に近いと、 入射超音波の半分の周波数に共振振動を引き込むことで、サブハーモニック共振と呼ばれる現象を起こす。 この現象自体は知られていたが、き裂の深さ測定に使われていなかった。 この振動が十分な振幅になるまでに時間がかかりすぎたためである。

図1 SPACEの原理図と配管における使用状況 【研究成果】

SPACEでは、単結晶振動子を用いてサブハーモニックがすぐに強くなるような超音波発生器を作製し (写真右側)、周波数f/2の振動が発生する瞬間にすばやく捉えて解析することで、 閉じたき裂の深さ方向の映像化を行う(図1)。 従来の超音波探傷法では過小評価したき裂の深さを正確に測れるようになった。

図2はアルミ合金の板に適用した結果である。開いたき裂(上) は従来法で良く見えるのに対し、閉じたき裂(下)は従来法では見えず、 15mm以上もの誤差があった。SPACEで初めて正しく評価できた。このような場合に、 SPACEは必須である。

この成果を受けて、原子力発電所の再循環系配管などでも使用されているステンレス鋼 (SUS316L)の実機に近い厚さ(40mm)の部材の閉じたき裂にも適用した。 その結果、き裂が100MPa以上の閉口応力で閉じており、 従来法では過小評価してしまうが、SPACEで深さを正確に計測できた。 SPACEは、従来法の機器と相性が良いため、従来機器を置き換えることに困難は少なく、 発電施設や鉄鋼・重機産業の設備・機器の安全性確立に貢献できる。 - 有機分子の構造欠陥検出に成功

2006年12月13日(河北新報 、読売新聞)

知能デバイス材料学専攻 小山裕教授、田邉匡生助手 -

知能デバイス材料学専攻の小山裕教授と田邉匡生助手は(財)半導体研究振興会と共同研究において、周波数純度を向上させたテラヘルツ波信号発生装置を用いて、有機分子中における構造欠陥を検出することに成功した。この結果は、日本学士院紀要欧文誌であるThe Proceedings of the Japan Academy, Series B(12月8日発行)に掲載された。

【背景】

テラヘルツ波とは「光波」と「電波」の中間領域に位置し、周波数が10の12乗ヘルツ(THz)付近にある電磁波である。テラヘルツ波を発生させることは困難であったため、テラヘルツ領域における研究は極めて制約されていた。そのため、テラヘルツ帯は「人類未踏の周波数領域」と言われている。

【研究成果】

今回の研究では(財)半導体研究振興会と共同で、糖類のひとつであるグルコース(ブドウ糖)にガンマ線を照射させることにより構造欠陥を生じさせると、テラヘルツ波と共鳴吸収する周波数が変化することを見いだした。また、アミノ酸のひとつであるアスパラギンの結晶化過程を制御することにより構造欠陥を導入した場合にも同様の結果を確認した。これらの測定にあたり、同グループは従来と比べて周波数分解能を約60倍に向上させたテラヘルツ波信号発生装置・分光吸収測定装置を開発し、それを用いることにより有機分子の構造欠陥検出を実現した。この結果は12月8日発行の日本学士院紀要欧文誌(The Proceedings of the Japan Academy, Series B)に掲載された。

有機分子の構造欠陥を検出する一般的な方法はなく、この技術を用いることにより、例えば、薬剤の製造工程を監視することによる薬害防止や、製造における精製工程の違いに基づく麻薬の生産工場および流通ルートの解明が可能となる。さらに、DNAの欠損により発症すると考えられている癌などの早期発見が期待される。

- 高分解能・広帯域の小型テラヘルツ分光装置を開発

2006年7月7日(日刊工業新聞 http://www.asahi.com/digital/nikkanko/NKK200607070006.html)

2006年8月4日(河北新報 http://jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2006/08/20060804t72017.htm)

知能デバイス材料学専攻 田邉 匡生 助手、小山 裕 教授 -

知能デバイス材料学専攻の田邉匡生助手と小山裕教授は(財)半導体研究振興会及び(株)テラヘルツ研究所と共同でテラヘルツ分光装置を開発した。

【背景】

「光波」と「電波」の中間領域に位置し、周波数が10の12乗ヘルツ(THz)付近にあるテラヘルツ波はその発生が困難であるため、テラヘルツ領域の実用的な研究は極めて制約されていた。テラヘルツ波光源としては自由電子レーザやp-Geレーザなどあるが、いずれも巨大な設備や極低温を必要とするために基礎研究における用途が一般的であり、テラヘルツ波の活用は制限されてきた。

【研究成果】

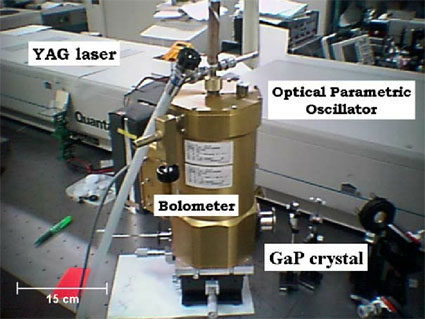

今回の研究では、(財)半導体研究振興会及び(株)テラヘルツ研究所と共同で高分解能・高出力・広帯域の小型テラヘルツ分光装置を開発した。広く一般的に用いられているYAGレーザを励起光源とし、テラヘルツ波の発振器にはGaP結晶を使用している。その原理には1963年に西澤潤一博士(元東北大学総長)により開発された「物質中における光学フォノンを励起する方式」を適用している。

分光測定に用いるテラヘルツ波は高出力(最大1.5W)であるだけでなく発生帯域も広く、かつ周波数純度が高いので、広帯域(0.3-7.5 THz)における高分解能(1 GHz, 0.03 cm-1)な高感度な測定が可能となる。大きさは幅90 cm×奥行80 cm×高さ130 cmであり、汎用的な計測器としての利用が期待される。(株)テラヘルツ研究所において受注を開始している。

図1:高出力・広帯域の小型テラヘルツ分光装置

図1:高出力・広帯域の小型テラヘルツ分光装置 - ボールSAWセンサの基盤技術確立

― 最高速のワイドレンジ水素センサ開発で、ボールSAWセンサの有用性実証 各種センサへ展開 ―

2006年1月13日(読売新聞、河北新報)、2006年1月17日(日刊工業新聞)、2006年1月18日(日経産業新聞)、2006年1月20日(科学新聞)

東北大学未来科学技術共同研究センター (材料システム工学専攻) 山中 一司 教授 -

未来科学技術共同研究センター山中一司教授(未来材料評価学創製研究分野)らのグループは、同グループが発見した球の表面波の自然なコリメートビームに基づいて、世界最高速のワイドレンジ水素ガスセンサの試作に成功した。今後は、今回開発した評価装置とセンサモジュールを協力機関に提供し、燃料電池、環境、バイオなど多様な分野のセンサ市場へ進出する。

【背景】

小型で応答の速い水素ガスセンサは、燃料電池の制御や安全運転に不可欠であり、これまで様々な方式のものが開発された。なかでも電界効果トランジスタ方式は、濃度10ppmの低濃度でも検出できる高感度と、2秒で応答する高速性を有するが、濃度1%程度で飽和してしまうため、爆発限界である4%への接近を予知できない。これに対して、高周波パルスで励起された表面波(surface acoustic wave = SAW)がガス分子を吸収して弾性特性が変化した感応膜を通る際、振幅や位相が変化する性質を利用する表面波センサ(図1)は、爆発限界の4%前後で水素濃度を識別できるワイドレンジセンサだが、十分な感度が得られず、感度を向上するため感応膜を厚くする必要があった。この結果、応答時間は100秒以上かかっている。 本グループは、球の表面波ある条件で送信すると、球の大円に沿った有限幅の円環状領域の中を伝わり、減衰せずに非常に多数回周回する自然なコリメートビーム(【用語説明】参照)を形成することを発見し、この円環状領域の表面波の音速・減衰の変化を検出することを特徴とするボールSAWセンサ(図2)を考案した。表面波が球を周回する回数に比例して、上記変化が増幅されるため、非常に高感度であることが特長。凸版印刷(株)、(株)山武、米ボールセミコンダクタ社と共同で開発した水素ガスセンサにおいて、濃度10ppmから100%まで測れることを示した。これは世界初の水素ガスセンサで、表面波が1回しか通らない従来の表面波センサ(図1)より100倍も高感度である(米電気電子工学会紀要IEEE Trans. UFFCに論文掲載予定)。しかし応答時間の測定値は20秒程度であり、高速化の追求が課題であった。

【研究成果】

今回の研究では、ボールSAWセンサの高速性を実証する目的で、素子製造プロセスの高精度化による信号強度の増大、水素を吸蔵する感応膜の組成安定性の向上、高速にガスを加温できる計測系の開発、信号処理時間の短縮などを行った結果、室温で4秒、130℃で2秒という短い応答時間を持つことを実証できた。これは従来の表面波センサの応答時間と比較すると50分の1であり、全方式のなかでも最速のレベルである。これによって、低濃度も検出でき、高濃度でも飽和せず、応答も速い水素ガスセンサが初めて実現できた。この高速性の原因は、従来の表面波センサより高感度であるため、感応膜を著しく薄くできることであり、自然なコリメートビームを多重周回させるボールSAWセンサの原理の有用性が実証されたといえる。(2006.3応用物理学会発表予定)。今後まだ高速化は可能と考えており引き続き開発を進める予定である。

本センサは通常の表面波センサと動作原理が異なるため、回路や評価装置にも独自の構成が必要だが、東北大学と凸版印刷は、これまで開発してきた信号検出法をFPGA(field programmable gate array)を用いた小型回路に実装して、一般のセンサメーカーや研究機関が容易に使用できるボールSAW素子評価装置を開発した。

山武は、この成果に基づいて、燃料電池車などに水素を供給する水素ステーション向けの水素ガス漏れ検知機能付きの流量調節弁に、ボールSAW水素ガスセンサを組み込み、ワイドレンジで高速応答の水素センサとして実用化を目指す。

また凸版印刷は、今回開発した評価装置と直径3mmのセンサモジュールを、各種センサに関する固有のニーズ・シーズを有する国内外企業や研究機関に提供し、東北大と連携して環境、バイオなど多様な分野のセンサ開発へ戦略的展開をはかる。本研究は、平成16年度に採択された科学技術振興調整費プロジェクト「ボールSAW水素ガスセンサの開発」において、東北大学、凸版印刷(株)、(株)山武が米ボールセミコンダクタ社の協力も得て推進している。

図1:従来の表面波センサ図2:ボールSAWセンサ

図1:従来の表面波センサ図2:ボールSAWセンサ【用語説明】

自然なコリメートビーム

一定の幅の領域を伝わるビームは光や音を用いる装置で有用なため、これまでレンズなどの素子や屈折率分布を持つ媒質により、形成して用いられてきた。これに対し、本グループの発見した、球の大円に沿った有限幅の円環状領域の中を自然に平行に伝わるビームは、レンズや屈折率分布を持つ媒質を必要としないという意味で、「自然な」コリメートビームと呼ぶことができる。コリメートビームを形成する条件も本グループにより見出されており、ビームの幅が球の直径と表面波の波長の幾何平均(積の平方根)に近いことである。最近の研究により、自然なコリメートビームは水晶のような異方性のある結晶の球でも形成されることがわかり、フランスの研究グループもこれを主題とした論文を発表するなど、波動を扱う物理学・材料学における普遍的かつ基本的な発見であることがわかってきた。

- 筋収縮の分子メカニズム:アクチンフィラメントの協同的な構造変化を初めて検出!−ATP分解反応中のミオシンが誘起−

2005年10月28日(科学新聞)

材料システム工学専攻 鈴木 誠 教授 -

【背景】

筋肉の収縮はミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの相互の滑り運動によって起こる。現在一般に受け入れられているメカニズムは、「相互の滑り運動を引き起こす力がミオシン分子のモーター部(S1)が中央で屈曲することによって発生する。」というもの。この分子内屈曲はエネルギー源であるATPをS1が加水分解する反応に同期して起こるため、1回のATP分解反応で1回屈曲して1ストローク推定10nmを進むと想像されている。化学反応サイクル数とストローク回数が1:1で起こる考え方はタイトカップリング説と呼ばれる。それに対して大沢らのルースカップリング説があり、前後方向のランダムな熱運動を一方向に制御する仕組みを取り入れた多くのモデルが提案されている。そのどれもアクチンフィラメントの協同的構造変化による非対称ポテンシャル形成を仮定している。

しかしながら、ATP存在下でミオシンが相互作用するときのアクチンフィラメント上の協同的な構造変化をとらえることはまだできていない。その第一の理由はATPがあるとアクチンとミオシンの結合が極めて弱く、相互作用を安定に維持できないためである。

【研究成果】

今回われわれは、産業技術総合研究所、東京大学医科学研究所と共同で、アクチンフィラメントが、ATPを分解するミオシンとの弱い相互作用において協同的な構造変化を示すことを初めて検出することに成功した。通常の水よりもさらさらと動きやすいハイパーモバイル水が筋収縮に大きく影響するわれわれの仮説を支持する。米生物科学雑誌『Biochemical and Biophysical Research Communications』に10月26日オンライン公開(雑誌の発行日12/2)された。

今回の実験では、ATP分解反応中も、アクチンフィラメントとミオシンS1ドメインが弱いながらも結合状態を維持できる独自の“アクトS1”キメラタンパク質を使った。骨格筋のアクチンに蛍光色素のピレンを導入し、作製したキメラタンパク質と共重合させることで、ATP分解反応によるアクチンの構造変化を検出する実験系を構築した。その結果、アクトS1での1つのATP分解反応により、周囲の4つのアクチンが協調的に構造変化する様子が検出された。特に、アクチンの周りの見いだされるハイパーモバイル水が減少する方向のシグナルを得たことから、弱い結合状態でこそアクチンが大きく構造変化し、筋収縮が制御できる効率的なシステムが浮かび上がった。今回の実験条件は、タンパク分子間距離が生体内に極めて近い。また従来の筋収縮メカニズムの解釈では、弱い結合時のアクチンの構造変化はエネルギーの損失でしかなく、筋収縮を妨げる結果になってしまう。アクチンとミオシンとのいわゆる強い結合が筋収縮に重要ではないことを示したこと(BBRC 332, 2005)に続き、今回、弱い結合時に協同的構造変化が起こることを証明した。アクチンの周りのハイパーモバイル水の増減にもとづく筋収縮という私たちのモデルがいっそう重要性を増すことだろう。

図1:(左)従来のモデル;(右)ハイパーモバイル水の増減で動くモデル

- 酸素透過膜を利用したコンパクトな水素製造装置を開発

2005年10月21日(日刊工業新聞)、2005年10月22日(河北新報)

知能デバイス材料学専攻 高村 仁 助教授 -

知能デバイス材料学専攻の高村仁助教授らのグループは、酸素透過膜を利用し毎分10リットルの水素製造に対応する6cm角のコンパクトな改質器の試作に成功した。

【背景・従来技術】

家庭用燃料電池や燃料電池自動車が必要とする水素を、メタンやそれを主成分とする天然ガスから製造する技術としては水蒸気改質法が広く利用されている。これは、メタンに水蒸気を摂氏700度程度の高温で反応させることにより行われる。これに対して、最近、酸素を用いる部分酸化改質法が注目されている。この方法は30分以上の起動時間を要する従来の水蒸気改質に比べて起動性に優れ、さらに、純酸素の利用により全く同等の改質効率も得られる。このシステムを実現するために必要な機能性材料として空気中の酸素を分離する酸素透過膜がある。酸素透過膜は酸素のみをイオンとして透過させる機能を有し、膜の片側に空気、反対側にメタン等の原料ガスを供給すると部分酸化改質に必要な酸素を自動的に供給できる。これまでの研究で、本研究グループは、1分間に1平方センチメートル当り14立方センチメートルの酸素を分離できるセリウム酸化物を主原料とした酸素透過膜を開発しているが、セパレータやガス流通機構と一体化した改質モジュールの試作が課題であった。

【研究成果】

今回の研究では、本グループが開発した上記の酸素透過膜をガスの流路制御を可能とする耐熱ステンレス製セパレータと一体化することに成功し、実際に改質モジュールを試作した。その結果、この新型改質器では1キロワットの燃料電池が必要とする毎分10リットルの水素を6cm角(容積220立方センチメートル)で製造できることが明らかとなった。現在の1キロワット級家庭用燃料電池には容積約20リットル(20,000立方センチメートル)の改質器が搭載されている。新型改質器は、今後、一酸化炭素を水素に転換するシステムや熱交換器等を付加する必要があるが、既存のシステムに比べてサイズが1/10以下のコンパクトな改質器となることが期待される。

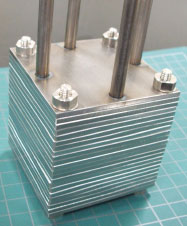

図1(左)には、今回試作された耐熱ステンレス製セパレータと一体化された酸素透過膜(膜厚135マイクロメートル)を示す。今回採用した酸素透過膜は熱膨張係数が11×10-6/℃であり、耐熱ステンレス製セパレータとほぼ一致するため、昇温過程や作動中に酸素透過膜が割れることはなかった。シール材の開発は日本板硝子(株)が行い、各種天然ガスの供給は仙台市ガス局が協力した。この膜1枚当り毎分150立方センチメートルのメタンを改質する能力があり、実際に筐体温度が摂氏780度のとき転換率96%、CO選択性84%、H2選択性89%なる改質特性が得られた。これより、この膜20枚で毎分10リットルの水素が製造できると計算され、図1(右)には実際に20枚積層した改質器を示す。このサイズは6cm角(容積220立方センチメートル)であり、極めて小型の水素製造装置となることが期待される。現在、連携できるセットメーカーを模索中。

図1:(左)6cm角の耐熱ステンレス製セパレータと一体化された酸素透過膜;(右)20枚スタックされた改質器

本研究は(独)科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業(CREST)「資源循環・エネルギーミニマム型システム技術」として実施され、10月21日の公開シンポジウムで発表された。

- 45nm世代LSI配線用の新合金を開発

2005年6月28日(NHK)、2005年6月29日(日経産業新聞、読売新聞、河北新報)、日経マイクロデバイス7月号

知能デバイス材料学専攻 小池淳一 教授 -

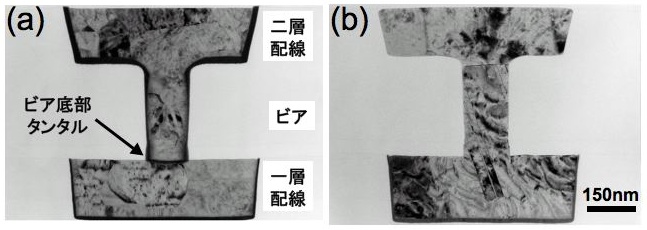

45nm世代以降のLSI配線において、工程数が短縮できデバイス特性と信頼性をともに向上できる新規銅配線材料とそのプロセスの開発に成功した。配線材料に銅マンガン合金(CuMn合金)を用いることで、配線と層間絶縁膜との界面に極薄(2nm)バリア層を自己形成し、実際のデバイス配線構造において実証した。その結果、配線抵抗を純銅レベルまで低減できた。また、ビア底部にバリア層がないためビア抵抗が50%低減し、断線寿命が4倍以上向上した。

新しく開発された合金とプロセスを用いることによって、45nm対応の高性能・高信頼性配線が実現できるだけでなく、バリア層に高価な金属材料を用いる必要がないこと、バリア層形成工程を省略できること、現状のプロセス装置に適用可能であること、45nm以前の配線にも適用できること、などコスト的にも多くのメリットが期待できる。これによって微細化に伴う配線抵抗の上昇と配線不良の問題点が一気に解決でき、45nm世代の実用化が加速するとみられる。

実際に作製したデュアルダマシン配線の断面構造。(a)Taをバリア層とした従来型配線。配線周辺の黒い部分がTaバリア層。一層と二層配線を接続するビアの底部にTaが存在するためビア抵抗が上昇し、プロセス中や動作中に断線を引き起こす原因となる。(b)自己形成バリア層による新型配線。配線周辺のバリア層は2nmであり、この倍率では可視化不能。ビア底部にバリアがないためビア抵抗が50%低減し、断線寿命が4倍以上向上した。

- 筋収縮の分子機構で新知見 「SD1」以外で結合か? 2005年06月17日(科学新聞)

材料システム工学専攻 鈴木 誠 教授 -

東北大学大学院工学研究科材料システム工学専攻の鈴木 誠 教授の研究グループは,産業技術総合研究所ジーンファンクション研究センター 副センター長上田太郎博士、東京大学医科学研究所 片山栄作教授らと共同で,筋肉収縮においてミオシンのモーター部位が相互作用するアクチンフィラメント上の接触部位が、従来から考えられてきたサブドメイン1ではなく別の新たな道を移動することを明らかにした。本研究は文部科学省特定領域研究「水と生体分子」および「アクチュエータ」プログラムの一つとして実施。

筋肉はアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの相対的なすべり運動で収縮が起こる。これまでミオシンのモーター部S1はアクチンのサブドメイン1に結合して力を発生し運動すると考えられてきた。世界の多くの筋肉研究はこの考えを基礎としている。今回われわれは、細胞性粘菌を用いて、モータータンパクであるミオシンのモーター部位S1をベースとして、そのループ2とよぶフレキシブルにアクチンと結合することがわかっている配列にアクチンの全配列を挿入してキメラタンパクを作成した。このキメラタンパクのS1部は天然のS1と同程度のATP分解活性を示し、またアクチン部は重合してフィラメントを形成できる。このフィラメントをローダミンファロイジンとよぶ蛍光色素で染色すると蛍光顕微鏡によりその運動を観ることができる。またこのフィラメントをマイカレプリカ急速凍結法で電子顕微鏡観察するとライガー結合に類似の構造をしていることがわかった。すなわち、アクチンフィラメントのすべてのサブドメイン1はミオシンS1部でおおいかくされていて、外からアクセスできない状態になっている。このキメラタンパクのフィラメントは、骨格筋ミオシンをコートしたガラス板上でATP存在の下で、通常のアクチンフィラメントとほぼ同じ速度ですべり運動を示したのである。キメラタンパクのフィラメントのS1部がむかでのように動いている可能性は、骨格筋ミオシンのないBSA表面やメチルセルロース濃厚液中ですべり運動が起こらないという実験で否定された。このことはアクチンフィラメントにそってミオシンモーター部S1が移動する新たな道が存在することを示している。

従来からアクチンフィラメント上で数珠つなぎにらせん状にならぶサブドメイン1がミオシンのモーター部位が移動する道と考えられてきた。しかし本研究によりそれが正しくないことが示された以上、これまで支持されてきた多くのアクトミオシン運動の分子メカニズムが根本から再構築を余儀なくされるだろう。いったいミオシンはアクチンのどこと接触して力を発生するのか、今後の新たな展開が待たれる。著者らが最近アクチンフィラメント周りに発見したハイパーモバイル水がミオシンモーター部位との結合解離で大きく増減するという新しい現象もますます重要になってくると考えられる。この機構が解明されるなら工学的にも新しいナノアクチュエータや人工筋肉に道が拓かれるかもしれない。この成果は2005年6月21日に.米国ライフサイエンスの国際論文誌Biochemical and Biophysical Research Communications, volume 332 に掲載された。

- アルミニウム合金 ナノ結晶粒に微細化 2005年03月29日(日刊工業新聞)

知能デバイス材料学専攻 岡田益男 教授 -

東北大学工学研究科の岡田益男教授らのグループは、アルミニウム合金の結晶粒を数十ナノメートル〜0.1マイクロメートルに微細化することに成功した。今回開発した結晶粒微細化方法は、アルミニウムにマグネシウムを3〜7.8質量パーセント固溶させた合金に、水素を吸収させ、再び水素を放出させる水素熱処理法。同熱処理法は、水素と親和力の強い元素を主成分としたネオジム系磁石、チタン系合金、マグネシウム系合金では結晶粒を微細化する方法として知られていた。しかし、水素との親和力の弱い合金への適用は今回のアルミ合金が初めてとなる。

今回の微細化方法では、原理的にはどのような合金でも水素と親和力の強い元素を固溶させてやればナノオーダーの結晶粒を得られることが特徴。通常のアルミ合金の結晶粒の大きさは20マイクロメートル程度であるが、強ひずみ加工などにより0.3マイクロメートル程度の粒径に微細化された場合、機械的強度が1.7倍以上向上することが知られている。現在のところ、合金ブロック全体を微細化することは困難であるが、応用範囲として、表面の強化、薄板、線材、粉末などでの利用を見込んでいる。

ナノ結晶粒化されたアルミニウム合金

- 抵抗用金属線の中で最も高い電気抵抗値を達成 2005年03月23日(日刊工業新聞)

先進医工学研究機構 須藤祐司 助手 -

東北大学先進医工学研究機構の須藤祐司助手、同大学院工学研究科の石田清仁教授、貝沼亮介助教授、海野玲子大学院生らの研究グループは、一般用抵抗材料として最も高い比抵抗値を示すFe系合金の開発に成功した。本合金系の固有抵抗値は、2.0×10-4Ω・cm程度であり、現用の高抵抗材料に比較し約1.5倍高い。

近年、電子・電気機器分野の発展に伴い、抵抗機器の高性能化、軽薄短小化が強く求められており、特に高い固有抵抗値・優れた温度特性を有する抵抗材料の開発が望まれている。現在、抵抗器用のエレメントの線材としては、主としてCu-Mn系(マンガニン)、Cu-Ni系(コンスタンタン)(〜0.5×10-4Ω・cm)、Fe-Cr系、Ni-Cr系合金(ニクロム線)(〜1.2×10-4Ω・cm)がある。Cu-Mn系、Cu-Ni系は、温度特性に非常に優れるが、固有抵抗が小さく、一方、Fe-Cr系、Ni-Cr系合金は、固有抵抗が比較的高いが温度特性が劣っている。また、固有抵抗が最も高いとされてきたFe-Cr系合金は、高い強度を有するものの加工がやや困難であった。また、巻線抵抗器などに用いられる抵抗線として、現用材料は直径が0.025mm程度の線材が使用される場合が多いが、強度が低いと巻き作業中の断線の問題がある。今回開発された鉄合金は、極めて高い固有抵抗値を有すると同時に、優れた熱間・冷間加工性および1000MPa以上の引張強度を持つ。このため抵抗線の巻き作業中の断線問題を解決できる。さらに、本合金の固有抵抗値は温度に対する変化が極めて小さく、その温度係数を10×10-6 / K以下とすることができるので、精密抵抗材料としても使用が期待される。

い強度を有する本高固有抵抗鉄合金は、様々な形状への成形・加工が可能であり、コンピュータ、AV機器、自動車、モータなどに使用される抵抗器への幅広い応用展開が期待される。

- 木材の様な響きを持つ高強度制振合金を開発 2005年03月11日(日刊工業新聞)

技術社会システム専攻 貝沼亮介 助教授 -

東北大学大学院工学研究科の貝沼亮介助教授、大森俊洋博士、同先進医工学研究機構の須藤祐司助手らの研究グループは、振動や音を吸収する制振合金の開発に成功した。制振材料とは、振動・騒音の発生や伝播を抑制する材料であり、黒鉛鋳鉄、マグネシウム合金や形状記憶合金が知られている。また 2 枚の鋼板の間に樹脂を挟んだ「制振鋼板」は極めて優れた制振特性を有するが、金属と樹脂の複合材であるため、機械的強度が低く、曲げ加工や溶接の制約、また廃棄物のリサイクル等の問題を有している。「制振合金」は金属単体でありリサイクル性にも優れているため、近年研究が盛んに行われており、その発生機構として、複合型、転位型、強磁性型および双晶型に分類されるが、その中でも双晶型に分類される Ni-Ti (ニチノール)や Cu-Zn-Al 合金などの形状記憶合金、さらには Mn-Cu 合金等は、高い制振性能と高い強度を兼ね備えた制振合金として注目されている。しかしながら、これらの合金は、それぞれコストの面、室温での加工性や熱処理の制約などの問題があるので、汎用性の制振部材の開発が望まれていた。

今回開発された高性能双晶型制振合金は、東北大グループが約 10 年前から研究して世界に先駆けて開発した高加工性 Cu-Al-Mn 系形状記憶合金を採用して可能となった。ニチノールや従来の Cu 系形状記憶合金では約 20 〜 30 %の圧延加工で破壊が生じるのに対し Cu-Al-Mn 合金では 80 %以上の冷間加工が可能である。また、それと同時に材料組織の制御を利用することにより、高い引張強度(約 800MPa )を保持しつつ、制振性能を表す尺度である対数減衰率δが、従来の形状記憶合金や Mn-Cu 基合金(δ=約 0.18 )の 1.5 倍以上(δ=約 0.3 )向上する ( 図参照 ) 。本 Cu-Al-Mn 系制振合金は、板、線、パイプ等への成形が非常に容易であり、振動・騒音を抑制するための自動車部品、音響部品、また生活騒音対策としてアパートやマンション等の配水管への適用が考えられ、今後さまざまな産業分野での応用が期待される。

- 球状水素ガスセンサー 表面弾性波使い高感度 東北大、凸版印刷など 2004年08月06日(日刊工業新聞)

材料システム工学専攻 山中一司 教授 -

東北大学工学研究科の山中一司教授らは、凸版印刷、山武、米国ボールセミコンダクター社(テキサス州)と共同で、表面弾性波(SAW)を用いた高性能球状水素ガスセンサーを開発した。単独で水素濃度10ppmから100%までの広い範囲をカバーできるのが特徴。早ければ07年度にも新センサー市場投入を目指す。

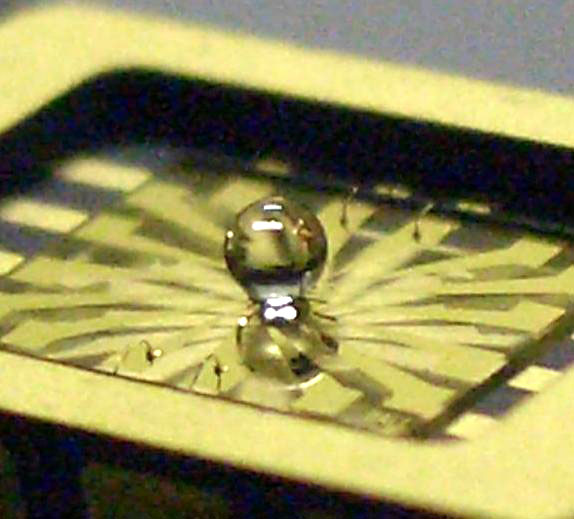

水素ガスセンサーは、燃料電池に供給する水素ガスの漏れや濃度を検知する。試作したセンサーは直径1mmの水晶球。球の約20%の部分に水素分子を選択的にとらえるパラジウム合金薄膜を蒸着してある。研究グループはSAWが水晶球の“赤道上”だけを周回し、それ以外の場所に広がらない現象を発見。試作センサーは、この新原理を用いて、パラジウム合金薄膜が水素をとらえた時のSAWの変化を増幅して感知することにより、高感度化を実現した。製品化されている代表的な高感度センサーとしては、電界効果トランジスタ(FET)と電気抵抗式センサーを複合化したものがあるが、二つを組み合わせるため電気回路・制御方式が複雑になるなど課題があった。ボールベアリング製造技術の応用により量産化も容易になるという。今後、東北大学では文部科学省の振興調整費を受けて、凸版印刷、山武と共同で「より詳細な機構解明を追及する」(山中教授)とともに、実用化への性能評価を行う。新たな共同研究は2年かを予定している。

表面弾性波は物質の表面にエネルギーを集中させて伝搬する振動の一種。球における表面弾性波は、これまでの波の常識とは違うのがポイント。通常、波は細いと広がるが、東北大などが発見した波は細いのに広がらず、ある特定の場所をぐるぐる回る性質を持つことが分かった。今回は直径1ミリメートルのボールSAW水素ガスセンサー(水晶球)に表面弾性波の送受信機を設置。ここから表面弾性波を周回させる。水晶球に蒸着したパラジウム薄膜が水素分子に反応する際には、表面弾性波の伝わり方が変化するため、これを測定する。水素濃度10ppmから100%までの広い範囲を1個のセンサーで計測できる水素ガスセンサーはこれまでなかった。同センサーは水素ガスの漏れや濃度検知などに普及が見込まれる。

ボールSAWセンサのプロトタイプ

- 磁気不揮発メモリーの書き込み技術の飛躍

−ユビキタス社会の本命メモリーの超大容量化に道− 2004年05月10日(日経産業新聞)

知能デバイス材料学専攻 猪俣 浩一郎 教授 -

独立行政法人科学技術振興機構(JST;理事長 沖村憲樹)は、フロッピーディスク等と同様に磁気によってデータを記憶する「磁気不揮発メモリー(MRAM)」のメモリー素子を従来の100分の1の電流で動作させることに世界で初めて成功した。MRAMは、現在のパソコンや携帯電話に使われているDRAM並の高集積化(大容量化)、SRAM並みの高速書き込み・読み出し、フラッシュメモリー同様の不揮発性などの長所を併せもつメモリーで、瞬時に立ち上がるコンピュータや、欲しい情報を欲しいと思った瞬間に得ることを可能にするユビキタス技術実現のためのキーメモリーとして期待されている。

電子はスピンを持ちスピンの方向に対応した磁石として扱うことができる。MRAMの書き込み原理の一つとして、スピンを直接メモリー素子に注入しそのスピンの向きを反転すること(例えば上向き・下向きをそれぞれを「0」・「1」に対応させること)でデータの書き込みを行う方法がある。しかし多くの電子(スピン)を注入する必要があり、消費電力が高すぎることがギガビット級の大容量化への大きな課題であった。

本研究では、記憶に必要な向きを持つ少数のスピンのみをメモリー素子に透過させるフィルタを 「RuとCo90Fe10 の二層構成の界面構造」により創り、従来の100分の1の電流(スピンの注入量)でスピンの向きを反転することに成功した。これによりメモリー素子を小さくして高集積化する際に、低消費電力化が可能になり大容量化に向けて大きく前進したと言える。

この成果は、JSTの戦略的創造研究推進事業の研究テーマ「スピン量子ドットメモリー創製のための要素技術開発」(研究代表者:猪俣 浩一郎 東北大学大学院工学研究科 教授)において、東北大学の研究グループによって得られたもので、英国科学雑誌「Nature Materials」の印刷版での掲載に先立ち、5月 9日付けで同誌のホームページ上に公開される。

- 未開拓の電磁波発振装置を開発 2004年01月04日(河北新報)

知能デバイス材料学専攻 須藤建名誉教授、田邉匡生助手、小山裕教授 -

がん細胞や薬物などを分子レベルで特定できる電磁波の一種「テラヘルツ波」について、東北大学工学研究科の須藤建名誉教授、田邉匡生助手、小山裕教授らの研究グループは半導体研究所と共同で、これまで未開拓だった3 THzを超える周波数領域の電磁波を発振できる装置を開発した。開発した装置(「GaPラマンテラヘルツ発生装置」)は、半導体のGaPに近赤外光線を当てることにより結晶格子を振動させ、テラヘルツ波を発生させる。結晶度を高めて絶縁性を向上させたGaPを用いることにより、0.4〜7 THzと、課題だった「3テラヘルツ超」を大幅に上回った。レーザー光の波長や入射角の調整でテラヘルツ波の周波数を変えられる。

テラヘルツ波を照射すると、周波数ごとにさまざまな分子が共振現象を起こし、テラヘルツ波を吸収する。この特性を生かして画像解析が可能になる。高周波数帯の電磁波を当てると、生体DNA分子をはじめ、細胞膜を形成する糖類分子、がん組織など、識別できる分子の種類が飛躍的に増える。同研究グループは今後、さまざまな生体分子にテラヘルツ波を当てるなどの応用研究を進める。

広帯域・高出力テラヘルツ波発生システム

- 海洋植物プランクトン増殖による炭酸ガス固定化 2003年04月22日(日刊工業新聞)

金属フロンティア工学専攻 日野光兀 教授 -

産業排ガスなどによる地球温暖化問題がクローズアップされてきている。排出された二酸化炭素(CO2)の大量固定化対策としては熱帯雨林帯での植林、海洋の利用などが提案されている。海洋利用の場合、その原理は以下のようである。

植物プランクトンは夏場などの好気象条件下で、1日で1、2回細胞分裂し増殖する。熱帯雨林での植林事業よりも大量、かつ迅速なCO2吸収技術である。この時、陸上の植物同様、太陽光とCO2のほかに栄養が必要である。体内に取り込む栄養素は、元素比で鉄:リン:珪素:窒素:炭素:酸素=0.001:1:15:16:106:212(レッドフィールド比と呼称されている)である。すなわち、鉄を1モル溶出させ、それをすべてプランクトン増殖に利用できたとすると、その体内にCO2を10万6000モル吸収することになる。

実際の海洋では、鉄などの栄養塩が極端に不足していて、貧栄養素供給が律速となり増殖が困難になっている。この不足栄養素を海洋に供給すれば増殖しCO2が吸収され、植物連鎖により魚介類まで生産されることになる。プランクトンの1割弱は海底に沈み、その分はCO2が固定化されることになる。

最近、我々のグループの研究から、鉄鋼産業の副産物であるスラグはこの事業での重要な資源であることが判明した。スラグとは鉱石から金属を回収した残分、すなわち主に脈石成分である。その化学組成は珪酸や酸化鉄、五酸化リンなど、プランクトン増殖の栄養となる酸化物から構成されている。人工鉱物である製鋼スラグはイオン結晶であることから、海水への成分溶出も容易であると考えられる。実際、海水に製鋼スラグを加えて成分溶出試験を行なったところ容易に溶出した。ここが天然鉱物と違う点である。その挙動はスラグ中でのこれらの存在形態によって大きく異なった。従って効率的に溶出させるには、金属精錬後、熱処理または他成分の添加などでスラグの結晶組成を制御すればよいことが判明した。

試験室、太平洋の船上、さらには4.5トンのプールで、スラグを浸漬した自然海水中でのプランクトン増殖試験を行なった。これらの基礎実験に基づいて実海域でのCO2吸収量を推算した。その結果、太陽光が十分に到達する15メートルまで増殖は起こると仮定すると、亜寒帯海域で日本国土の約3倍の面積に製鋼スラグを夏場のみ47.4万トン/月、6ヶ月間散布する(国内年間製鋼スラグ生産量の約8%)と、年間1676万トンのCO2(日本鉄鋼連盟の試算による、COP3で目標とした2010年における鉄鋼業全体での自主行動計画目標削減量)の吸収が達成可能であることが判明した。スラグ散布量は0.4グラム/平方メートル/月である。

- 広周波数帯域において高出力なテラヘルツ波の発生 2003年04月04日(英国物理学会 Web版最新ニュース)

知能デバイス材料学専攻 田邉匡生助手、須藤建名誉教授、小山裕教授 -

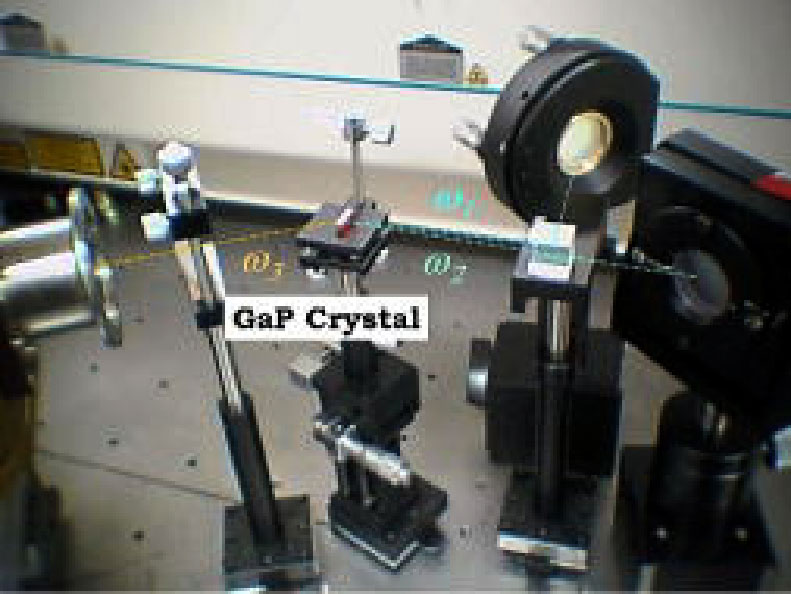

東北大学工学研究科の田邉匡生助手、須藤建名誉教授、小山裕教授らの研究グループは半導体研究所と共同で、GaP結晶中の光学フォノンを活用することにより、0.5〜7.5 THzの周波数帯域(波長でいうと40〜600 シm)において、高出力(ピークパワー:0.8 W)にテラヘルツ波を発生させることに成功した。 テラヘルツ波とは電波と光波の中間に位置し、その光源の開発が遅れている電磁波領域である。

非線形光学効果のひとつである差周波発生によりGaP結晶中におけるフォノン−ポラリトンを励起することにより、周波数可変でコヒーレントなテラヘルツ波の発生に成功した。GaP結晶に入射させる2つのビームの角度を平行からわずかにずらして位相整合(ノンコリニア角度整合)させることにより、周波数可変な高輝度のテラヘルツ波発生が実現した。

テラヘルツ帯の周波数はタンパク質などの生体関連分子や高分子材料、いわゆるマクロな分子における骨格振動などの固有周波数に対応している。テラヘルツ波は超高速光通信技術のみならず、物質科学に基づく医学・薬学などへの応用が期待されている。生体組織のイメージングや半導体基板の検査、材料の非破壊検査などへの応用が期待される。

角度位相整合によりGaP結晶から発生するテラヘルツ波

- 高性能膜で酸素を透過 ー家庭用燃料電池向け 水素生産に活用ー

2003年03月24日(日経産業新聞、日刊工業新聞)、2003年03月26日(河北新報)、2003年04月16日(ガスエネルギー新聞)

知能デバイス材料学専攻 高村 仁 助教授 -

東北大学工学研究科の高村仁助教授らのグループは、大気中から酸素を効率的に取り出すことができる新型の膜を開発した。酸素を都市ガスなどに含まれるメタンと反応させることで水素を作ることができ、家庭用燃料電池の改質技術として活用できる。水素を製造するのに外部から熱を加える必要がなく、立ち上げ時間が短い燃料電池が実現する可能性があるという。

開発した酸素透過膜は電子を通す鉄系の酸化物と酸素イオンを通すセリウム酸化物などの複合体。この膜は電子と酸素イオンの双方を通過する性質を持つ。1000℃で1平方センチメートル当り1分間に13 ccの純酸素を分離する。従来の酸素透過膜と比べ、性能が約2割向上した。厚さ0.3ミリメートル、10センチメートル四方の膜を3枚使えば出力1 kWの家庭用燃料電池に必要な水素を供給する改質装置を作ることができる。家庭用燃料電池は2005年頃に実用化が予想されている。メタンなどを含む都市ガス水蒸気を使って700℃の状態で改質する技術が有望視されている。

今回の東北大学の技術は、自然の発熱反応を伴うため、水蒸気による改質よりも、外部から与えるエネルギーが少なくてすみ、起動時間も従来の三分の一に短縮できるという。今後は、触媒などの利用により、水蒸気改質技術と同程度の700℃で性能を発揮する透過膜をつくる。また、実用規模の試験装置をつくり技術を確認する。研究は科学技術振興事業団戦略的創造研究推進事業として実施中。

|

| 図2 厚板のき裂への適用結果(アルミ合金) |

産学連携TOPページにもどる